-

根管治療について

皆さまこんにちは。

神奈川県川崎市多摩区にある生田駅前歯科・矯正歯科、 歯科医師の藤野です。 こちらのブログにて皆さまに歯科に関する有益な情報を提供できるように努めてまいりますのでよろしくお願いします。 根管治療って何?

今回は根管治療について、簡単にお話ししたいと思います。皆さまは歯の根の治療をされたことがありますか?虫歯が大きく広がり、歯の根の中にまで虫歯の菌が到達してしまった歯の治療のことです 。  根管治療では、炎症や感染をおこした歯の神経をとり、

根管治療では、炎症や感染をおこした歯の神経をとり、根の中を綺麗にしていきます。 この治療は数回行いますが、状態が悪い場合は数ヶ月必要な場合もあります。 根の中というのはとても細く、直接的には見えません。細い器具で中の汚れをとり、薬液で洗浄し、 また細い器具で中の汚れをとり、薬液で洗浄し… という工程を繰り返し行います。 患者様によっては、特に症状がないから、やっている意義が分からない、本当に必要な治療なのだろうか? と不安になられる方もいらっしゃるかと思います。 しかし、この工程を行わないと、後から痛みが出てしまったり、根の先で炎症や感染をおこしてしまい、 また治療のやり直しが必要になってきます。 また、途中で治療を中断してしまい、後から痛みが出て来院されて、 抜歯に繋がってしまうケースもあります。 この治療はあと何回かかるの?と聞かれることもありますが、その歯に痛みがないか、中の状態が綺麗になったか、 を判断しなければならず、また、 根の中の形態も個人差があり複雑な形態をしていることもあるので 、患者様によって治療回数は変わってきます。 根管治療をすべき症状

では、どのような症状のときに根管治療になるのかというと…・熱いものや冷たいものがしみる・特になにもしていなくても痛みがある・歯ぐきが腫れていて、押すと痛む・噛んだときに歯に痛みがある・根管治療を何回も行っているが、痛みや違和感がとれないこのような症状がある場合、虫歯が根の中にまで到達している可能性があります。 お早めにご相談ください。 根管治療にあたり

当院ではペントロン社のブライトビジョンという機種のマイクロスコープと、 医療分野の光学レンズの技術においてもトップクラスのメーカーで あるライカのマイクロスコープを2台導入しています。

マイクロスコープのレンズから光が強く出ているので肉眼で見るよ りも、大変見やすいです。  根管はとても細かく複雑な構造になっているので、

根管はとても細かく複雑な構造になっているので、通常のむし歯治療に比べ細かい治療、 高度な技術が求められます。 マイクロスコープを使用することで、肉眼の約20倍拡大した視野で治療部位を見ることができます。 それにより、これまで見えなかった細部まで見ることができ、より精密な根管治療と病変の見落としも出来る限り防ぐことができ ます。 おわりに

当院では、患者様の歯の状態に合わせて適切な方法をご提案させていただきます。

なにか症状に悩まされている方がいらっしゃいましたら、一人で悩まずに一度ご相談にいらしてくださいね。 スタッフ一同、皆様のご来院を心よりお待ちしております。生田駅前歯科・矯正歯科 藤野 -

セルフケア(歯磨きとフロス)の必要性

こんにちは。

多摩区にある生田駅前歯科・矯正歯科、歯科衛生士の篠原です。

本日は、セルフケアの重要性についてお話させていただきます。効果のあるセルフケアとは?

歯磨きやフロスの目的は、

歯の周りについている細菌を除去することです。

歯の周りについている細菌とは、つまりプラークです。

この細菌が悪さをします。

悪さ①歯を溶かして虫歯にする

虫歯は細菌が出す酸によって歯を溶かすことで起こります。

お口の中の細菌が食事の糖を取り込んで酸に変化させます。

だから、甘いものやジュースを常に摂取していると常にお口の中が酸性であ る状態で虫歯になりやすいと言えます。 悪さ②歯を支えている骨を溶かして歯周病になる

お口の中には500種類もの細菌がいて、

その中に歯周病の原因菌がいます。

その細菌は毒素を作り出します。 その毒素により知らず知らずのうちに歯ぐきに炎症を起こし、 骨を溶かしていきます。

歯周病は痛みを感じないため気づかないうちに進行するという恐ろしい病気なのです。

また、歯周病菌が血管内に侵入して心筋梗塞などの病気を引き起こすリス クがあります。他にも、糖尿病、脳卒中、肺炎、 栄養障害があります。 悪さ③口臭の原因となる物質を出している

細菌が出す酵素によって、お口の中のタンパク質が分解されて、

揮発性硫化物(嫌なにおいの原因となるガス)を発生させます。

揮発性硫化物は3つあります。

1.硫化水素(卵の腐ったにおい)

2.メチルメルカプタン(生臭いにおい)

3.ジメチルサルファイド(生ゴミのにおい)

これらが混ざり合って人それぞれ違った口臭となります。効果的な歯磨きとフロスのやり方

基本的には、軽く歯ブラシを持って、

歯ブラシの毛先を歯と歯茎の際に斜めに当てて細かく動かして磨き ましょう。

力を入れないように注意しましょう。力で落とすというよりは、ブラシの毛先を当てて落とします。

プラークがつきやすい部分は人それぞれです。

歯が前後していたり、歯がねじれて生えていたりする歯並びの部分は歯ブラシを縦に動か したり、フロスを使いましょう。

治療したことがあり、詰め物や被せ物があるところは1、2本ずつ特に細かく歯ブラシを動かしましょう。

まとめ

虫歯、歯周病、

口臭を予防するのに歯磨きが大切な理由がお分かりいただけたでし ょうか。

歯科医院での定期検診はもちろん大切です。

ですが、ここで勘違いして欲しくないのは、 歯科医院でのクリーニングだけでは予防できないということです。

セルフケアと歯科医院での定期検診やクリーニング(プロフェッショナルケア)両方行って予防できるということです。

少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

当院にお越しいただき、一緒に予防していきましょうね。生田駅前歯科・矯正歯科 歯科衛生士 篠原

-

歯周病ってどんな病気?

こんにちは。

川崎市多摩区にある生田駅前歯科・矯正歯科、歯科衛生士の上杉です。皆さん、お口の中の二大疾患は何か

聞いたことはありますか?

一つは虫歯、もう一つは歯周病です。虫歯は、歯そのものが病気に侵されていく病気のことを言います。

症状は、“しみる”、”痛みを感じる” などのケースが多くあります。

みなさんも、こんな症状が出た時に、

「虫歯かな?」と思い、歯医者さんに行かれる方も多いと思います。

ただ「歯周病かな?」と思い、

歯医者さんに行かれる方は虫歯より少ないのではないでしょうか。そもそも、それがどんな病気なのか知らない方も多いのではないかと思います。

今回は歯周病はどういう病気なのか、

また症状や予防法などをお伝えしていきます。歯周病とは

歯周病とは、漢字で歯の周りの病気と書きます。

その名の通り、歯の周りにある歯茎や歯を支える骨が病気に侵されていることを言 います。

特に若い方は、歯周病はまだ自分に関係ないと思う方もいるかもしれませんが、20代で約3人に2人の割合で歯周病になっていると言う結果も出 ています。

ただ歯周病にかかっていると思って来院される方は中々いらっしゃいません。

それではどんな症状があるのか確認していきましょう。どんな症状があるの?

歯周病が軽度な場合、

歯磨きの時に歯ぐきが腫れたり、

歯茎から出血が見られる症状が多くあります。ただ歯ぐきの部分は唇で隠されている方が多いので、 中々この段階で気づかれる方は多くはないです。 中等度の場合は、

歯ぐきが痩せてきた感じや歯が長くなる症状が多く見られます。

重度になってくると、歯が浮いた感じ、歯が揺れ始めるなど、症状が顕著に出てきます。

この段階に入ってくると、いよいよ歯を抜くのが適応になる場合が増えていきます。

歯周病が進行する原因

歯周病の原因の一つは細菌の塊であるプラークです。

食べカスが歯の表面につき、細菌が繁殖します。

例えていうなら、排水溝のヌメリのようなもので、ゆずいだだけでは取れません。

時々、マウスウォッシュを使えばいいですか? と質問されることもありますが、 あくまでマウスウォッシュなどは補助的な器具です。

まずは、歯ブラシ、歯間ブラシ、糸ようじなどをしっかり使い、プラークを落としていく必要があります。 それ以外にも、歯周病を進行させる因子となるものがあります。

・喫煙

・糖尿病や骨粗鬆症をはじめとした全身疾患

・ホルモンバランス

・不適合な詰め物、被せ物、義歯

・歯並び

・口呼吸

・ストレスこれらのことも歯周病の原因となります。

やっぱり予防が大切

歯周病は、

一度進んでしまうと元に戻すことは難しいともいわれる怖い病気で す。

気づかないうちに進行してしまうのを防ぐため、まずは日常から対策できる歯ブラシや歯間ブラシ、 糸ようじを使ってみましょう。

患者さん一人ひとりに、適切な歯ブラシの当て方があります。

またその方にあった糸ようじや、歯間ブラシのサイズもあります。

まずは来院し、歯科衛生士に確認してもらいましょう。

痛くなくても、まずは歯医者さんへ

先ほどお伝えした通り

歯周病は症状が出にくい病気です。

そのため、特に気になるところがなくても、

まずは歯医者さんに行って検診を受けてみましょう。

私たちは、赤ちゃんから年配の方までどんなライステージの方でも、

楽しくお話ができ、美味しく食事がとれ、充実した日々を送れることを願っています。

生田駅前歯科・矯正歯科 上杉 -

歯ぐきの検査は何でするの?

みなさまこんにちは。

多摩区にある生田駅前歯科・矯正歯科 歯科衛生士の中溝です。

今回はタイトルにありました、歯ぐきの検査についてお話しさせて頂きます。 歯ぐきの検査とは

歯ぐきの検査=歯周検査といいます。

検査ではプローブという先端が針状の器具を用いて歯と歯ぐきの間 の歯周ポケットの深さを調べていきます。

この深さによって歯周病の進行度や重症度が確認でき、歯ぐきの状態を把握していきます。 炎症が強いなどの問題がある時を除き、痛い検査ではなく、 もし痛かったら痛みを我慢する検査でもありません。 痛みという反応があったことを伝えることは検査情報としても大切 です。歯周病の状態を知るため、 歯を1本1本丁寧に診ていきます。 歯周検査の結果

1.歯周ポケットの深さ

プローブにミリ単位の目盛りがあり、それにて計測していきます。

その数値により歯周ポケットの深さを確認することができます。 ・健康

︎2㎜以下

︎2㎜以下・軽度

︎3〜4㎜

︎3〜4㎜・中等度

︎5〜7㎜

︎5〜7㎜・重度

︎7㎜以上

︎7㎜以上2.出血の有無

また、同時に歯ぐきから出血があるかチェックもしていきます。

歯ぐきから出血があるのは炎症が強く出ているからです。 歯周病菌は嫌気性菌といい、 空気が少なく温かいところを好みます。 そのため汚れが歯周ポケット付近に溜まっていると歯周病菌が歯ぐ きの中に侵入しようとしてきます。 人体は歯周病菌の侵入を防ぐため歯ぐきに白血球(

人体に有害な物質と戦う役割をもちます。例えば、 膝を擦りむいた時かさぶたができるのは白血球が戦った後ののこり です。)をどんどん送っていきます。その時、 血液に乗せて送るのでどんどん血液が歯ぐきにたまります。 そうして歯ぐきが腫れていきます。 この箇所は刺激に弱いので触ると簡単に出血します。 つまり、

出血がある部位は歯ぐきの炎症が強い部分であり歯周病が進んでい る部分なんです。 3.歯の動揺度

その他にも、歯が動いていないのかも検査します。

歯の周りには歯槽骨という顎の骨があります。歯周病菌がずっと歯周ポケット内にいると顎の骨を溶かし始め、 歯周病が進むと歯がグラグラ動いてきます。

歯の動揺とレントゲン写真を照らし合わせ顎の骨の状態を調べていきます。 レントゲンでわかる骨の状態は2次元ですので歯周ポケットで3次

元的に歯槽骨の状態を把握します。

歯の周囲の骨が全体的に吸収しているのか、一部分だけ極端に吸収しているのかでも歯周病菌以外の歯周病の原 因を特定する事が出来ます。

全体的に吸収している場合は、歯周病菌が原因(歯磨き不良による磨き残しなど)の事がほとんどです。

一部分だけ骨が吸収している場合は

歯根破折

咬合性外傷

も考えられます。以上の検査結果を総合的にみて治療計画を立て、

歯周病治療と予防をしています。 まとめ

いかがでしたでしょうか?

歯ぐきの検査はとっても大事なんですね。 当院では定期的に歯周検査を行い前回と今回の結果の比較を患者様 と一緒に行いますので、一緒に確認してみましょう。 それではごきげんよう。

生田駅前歯科・矯正歯科 中溝

-

知覚過敏

皆さまこんにちは。

多摩区にある生田駅前歯科・矯正歯科、歯科医師の藤野です。こちらのブログにて皆さまに歯科に関する有益な情報を提供できるように努めてまいりますのでよろしくお願いします。 皆さんは歯がしみることはありますか?その原因のひとつは「知覚過敏」といわれるものです。

歯がしみる原因は必ずしも虫歯とは限りません。

この知覚過敏、一般的に浸透してきた言葉ではありますが、 実際どういったものなのかご紹介していきますね。 知覚過敏とは

歯ぐきが下がる、

歯ぐきが下がる、歯のエナメル質が磨耗するなどのトラブルにより、歯に触れたり、 水や風などの刺激で歯に一時的に痛みが生じる状態のことをいいま す。

虫歯や神経の炎症などといった病変は無い状態です。この知覚過敏症状は多くの方々が患っています。

知覚過敏症状は歯の内側にあるやわらかい「象牙質」 が露出してしまうことで発生します。

象牙質は歯の表面を覆うエナメル質の内側にある組織です。「 象牙細管」という神経まで交通する歯の穴が露出して、 神経に直接刺激が加わることで過剰にしみる症状が出てしまいます 。 この象牙細管は、歯周病や加齢、過度な歯磨きなどで歯茎が下がったり硬いエナメル質が削れたり、 強い噛み合わせ(咬合性外傷)、歯ぎしり、 くいしばりをしていると外部に露出します。 知覚過敏症状が嫌で、そこに歯ブラシを当てないように歯磨きをしていると虫歯ができて しまうこともあるので、早めの治療をオススメします。 処置方法

処置方法は以下のとおりです。・知覚過敏用の歯磨き粉を使用する。・薬剤を塗布する。・マウスピースをつけて予防する。

知覚過敏用の歯磨き粉というのは、薬用成分の乳酸アルミニウム、硝酸カリウムが含まれているものが効果があるとされています。 乳酸アルミニウム、 硝酸カリウムといった成分は歯の神経まで交通する象牙細管を埋め て、痛みの伝達を遮断します。

また、研磨剤(歯磨き粉に入っているツブツブ) が荒いものだと症状を悪化させてしまうこともあります。

歯磨き粉を選ぶ際の参考にしてみてください。 また、歯磨きの方法も大事になってきます。歯磨きの圧が強すぎると、 歯の表面のエナメル質が削れてしまったり、 歯ぐきが下がったりして、知覚過敏症状が進んでしまいます。

一度ご来院頂ければ歯磨きの方法も一緒に見て改善の手助けができ るので是非ご相談ください。 他の方法としては、歯に直接お薬を塗って象牙細管を塞ぐ方法や、寝ている間の無意識の歯ぎしりや食いしばりから歯のエナメル質を 守るためにマウスピースをつけて予防する方法などがあります。 ご自身の咬む力によって歯のエナメル質が欠けてしまい象牙質が露出してしまった場合や、 欠けた部分からむし歯になってしまったりした場合は、 その部分を少し削り樹脂の材料を詰めることで外部からの刺激を遮 断します。 最後に

当院では、患者様の歯の状態に合わせて適切な治療方法をご提案させていただきます。

知覚過敏症状に悩まされている方がいらっしゃいましたら、一人で悩まずに一度当医院までご相談にいらして下さいね。 スタッフ一同、皆様のご来院を心よりお待ちしております。生田駅前歯科・矯正歯科 藤野 -

ホワイトニングについて

皆様こんにちは。

生田駅前歯科・矯正歯科 歯科衛生士の森本です。最近、歯の黄ばみが気になる!歯を白くしたい!明るい印象が欲し

い!と声をかけてくださる方も少なくありません。

マスク時代ではありますが、審美的を気になる方も多いと思います。

そんな時にオススメなのがホワイトニングです!

ホワイトニングは聞いたことはあるけど、

ホワイトニングの種類や、料金はどれくらいなの?と知る機会が少ない方が多いイメージです。

その為今回はホワイトニングについてご紹介させていただきます。ホワイトニングとは?

ホワイトニングとは、黄ばんだ歯を漂白(ブリーチング)し、白く

て美しい歯に仕上げる治療法のことです。

人の歯は、外側からエナメル質・象牙質・神経の3層構造になっていますが、このうち象牙質は黄みがかった色をしています。 アジア人は一番外側のエナメル質が薄めなので、黄ばみを帯びた象 牙質が透けやすい傾向にあります。

また年齢を重ねると、エナメル質はさらに薄くなっていく一方、象牙質は厚みを増していくため、何も対策をしないと歯の黄ばみはど んどん強くなっていくのです。

象牙質の黄ばみは、外側からのアプローチだけでは解消できません。そのため、歯の内部を漂白するホワイトニングによる治療が必要 になってきます。

ホワイトニングの種類について

ホームホワイトニング

ホームホワイトニングは、歯科医院で型取りをして作成した個人の

マウスピースに薬剤(ホワイトニングジェル)を入れ、1日2時間 ほど装着するだけの非常に簡単なホワイトニング方法です。患者さ ん自身が好きな時間に好きな場所で実施できるメリットがあります 。チェア一夕イムが短いので、体が痛いなどの不快なことも少ない ように感じます。自宅で空いた時間にできるので、生活リズムを崩 さずに患者さんが正確な使用方法で取り組めば、高い効果が望めま す。一度ホワイトニングトレーを製作すれば、ホームホワイトニン グ材の追加購入のみでいつでもホワイトニングができるので、 経済的負担は少なく、手軽にホワイトニングができます。

オフィスホワイトニング

オフィスホワイトニングとは、歯医者さんでおこなうホワイトニン

グのことです。

自宅でおこなうホワイトニングよりも高濃度の、ジェルやペースト状といったホワイトニング剤(主に過酸化水素や過酸化尿素) を使用します。

そのため、1回の施術でも効果が出やすいといった特徴があります。 デュアルホワイトニング

オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを並行して行うも

のをデュアルホワイトニングといいます。

オフィスホワイトニング、ホームホワイトニングをそれぞれ単独でおこなうよりも、非常に高いホワイトニング効果が期待できます。 料金

・ホームホワイトニング 税込21.780

・オフィスホワイトニング 税込32.780

・デュアルホワイトニング 税込43.780ホワイトニングが気になる方は、お気軽にスタッフまでお声がけください!

生田駅前歯科・矯正歯科 森本

-

顎関節症について

こんにちは!川崎市多摩区にある生田駅前歯科・矯正歯科歯科医師の佐藤礼志です!

最近めっきり寒くなってきて、日も短くなってきました。もう17時には暗くなってきて少し寂しい気分です。

日が短いといえば、白夜と極夜はご存じですか?

南極や北極でしか見ることのできない神秘の現象で、一日中太陽が沈まない期間があったり、

反対に一日中太陽が昇らない期間もある。というものです。 それぞれ説明していきますね

白夜

これは南極や北極の夏期に起こる一日を通して太陽が沈まない現象

のことを指します。

太陽が地平線の上をただ移動するだけで、決して地平線の下へと沈むことはありません。

明け方であろうと、真夜中であろうと空は一日中明るい、もしくは薄明が続くのです。

明るさの程度はその場所によって異なりますが、

南極や北極では「いつになっても夜が来ない」という表現が適切なくらい、 一日を通して明るい状態が続きます。 極夜

南極や北極の冬季に起こる一日を通して太陽が昇らない現象をさし

ます。

極夜の期間はそもそも太陽が地平線の上に昇って来ません。一帯はずっと暗いままです。

真昼間のじかんたいでも、まるで夜のように暗い、もしくは薄明るい状態が続きます。

南極や北極では、極夜の期間は太陽が昇って来ない分、その寒さはさらに過酷を極めます。

これはなぜ起こるかというと地球の地軸が傾いているからです。

23.4°の傾きがあるせいで、季節によって、 日が長かったり短かったり、 白夜や極夜のような現象が起こります! だいぶ長かったですね笑

ではでは

本題の顎関節症についてです。

定義はこちら顎関節や咀嚼筋(そしゃくきん)の痛み、顎関節の雑音、

開口障害ないし顎運動異常を主要症候とする障害の包括的診断名 なんだか難しいですよね、

簡単にすると・関節や筋肉の痛み

・顎の関節から音がなる

・口が開かない

・顎の動きがおかしい

以上のようなものを顎関節症と言っています。

当たり前ですが、首や肩が凝ったり、たまに痛くなったりするのと同じように、

顎の関節やその周りの筋肉も凝ったり、痛くなったりします。

よく使う場所にある関節というものはどうしても、症状が出やすいものです。

サッカー選手が、足の関節の怪我が多かったり、野球選手が肩を壊しやすかったり、

酷使する場所というのは悲鳴をあげやすいのです。

顎の関節に関しては、毎日使っていますし、咬みしめや食いしばりによって、

酷使されやすいです。ですから、顎関節症に悩む患者さんは多くいらっしゃいます。

顎関節症の中でも意外に1番多いのは筋肉が痛いというパターンです。

咬む時に使われる咀嚼筋という筋肉を押すと痛いケースがほとんどです。

こういう場合は、ストレッチや様子を見てもらって、経過を確認します。

次は、顎に音が鳴るパターンです。顎関節症の病態の中にはパキパキギリギリ音が鳴るケースが多いで す。

このケースも同じような対応が多いです。

他にもいろいろパターンはあり、状況によっては口腔外科や専門医に紹介するケースもあります。 顎関節症の痛みは肩や首の凝り、腰痛と同じように、

長い年月の蓄積によって症状が起こります。

そういうものは良くなっていく過程も長く時間がかかることがあり ます。

ですから、異変を感じたらなるべく早いうちにご来院いただければと思います ! 今日はこれくらいにしましょう!

ではまた! -

コーヒーによる着色を防ぐ方法

こんにちは。

多摩区にある生田駅前歯科・矯正歯科、歯科衛生士の上杉です。

本日は、歯につく着色についてお話させていただきたいと思います。着色の原因

コーヒーの色がそのまま歯につくと思う方もいるかもしれませんが

、実はそうではありません。

コーヒーにはポリフェノールという物質が含まれています。それが歯の表面を覆っているタンパク質であるペリクルと結合し、 着色します。

この過程でできた着色をステインといいます。ステインになってしまうと、中々ご自身のケアではとれません。

ではステインになる前に、どう対策する必要があるでしょうか。

予防方法

1すぐに歯磨きをする

着色になる前に、

すぐに歯ブラシをすることで色がつきづらくなります。

しかし研磨剤入りの歯磨き剤でゴシゴシ磨くと、歯の表面を傷つけかえって着色しやすい環境を作ってしまう場合がありますので、 優しく丁寧に磨いて下さい。 2水で口をゆすぐ

外出している時等で、歯ブラシができない時があります。

そういった場合は、水で口をゆすぎましょう。 ゆすいだ後は吐き出した方がいいですが、 出先などでそれが難しい場合は、 口の中に水を含ませ全体に行きわたらせた後、 飲み込むなどして工夫が必要です。 3口呼吸をしないようにする

口呼吸をすると、お口の中が乾燥状態になります。

そうすると、コーヒーの中に含まれるポリフェノールと歯の表面を覆うペリクル が、唾液によって洗い流されづらくなるため、着色してしまいます。

また口の中が乾燥していると着色だけでなく、虫歯菌や歯周病菌が停滞しやすい口の中を作っていることにもなり ます。

そのため、口呼吸をしない意識をすることが必要です。4歯科医院でクリーニングをする

どんなに頑張って歯ブラシをしても、

口の中の汚れは60%しかとれないともいわれています。

なので、定期的に歯医者さんでクリーニングをしましょう。

歯医者さんに来院しクリーニングをうける事で、着色予防はもちろん、 自分で磨きづらい歯垢や歯石を落とすことも可能です。

そのため、定期的に通うことが必要になっていきます。 まとめ

上記でもお伝えしたようにコーヒーで着色させない方法は、

今の生活に少し工夫をいれるだけで予防できることが多いです。

まずは生活習慣を見直して、ご自身のライフスタイルに合わせて改善できることをやってみて下 さい。

また今回は、着色の原因・そして予防方法をお伝えしましたが、歯そのものの色を白くするのであれば、 ホワイトニングが効果的です。

相談してみたい、話を聞いてみたいと思いましたら、是非ご来院ください。 生田駅前歯科・矯正歯科 上杉

-

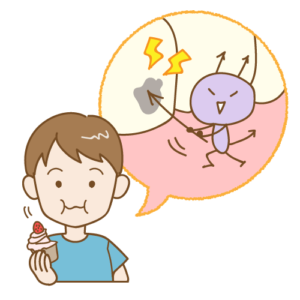

甘いお菓子は虫歯になる?

こんにちは、川崎市多摩区にある生田駅前歯科・矯正歯科 です。

“甘いお菓子や炭酸飲料をたくさん食べると虫歯になる”といったようなことを小さい頃親御さんに言われたことのある方もいらっし ゃるのではないでしょうか?

確かにお砂糖が含まれたケーキなどの甘いお菓子や炭酸飲料などは摂取しない方に比べると虫歯にかかるリスクは高くなりやすいとは 言われています。

しかし、甘い物を普段食べない方でも虫歯ってなりますよね?

まずは虫歯の原因からおさらいしてみましょう。〈虫歯菌が好むもの〉

・歯磨きしていない、不足のあるお口

=汚れが溜まっている

・糖質を摂取し酸性になったお口【糖質とは…?】

・人間の体のエネルギー源

・砂糖を使った甘いものだけではなく、白米・果物・野菜などにも含まれている栄養素 ↓ 糖質は私たちの生活に必要な栄養素!

甘い物を止めればいいというわけではない虫歯のなり方

①食事後糖質を分解されることによってお口の中が酸性になる

②そのまま歯磨きをしないでいると虫歯菌が繁殖、酸により歯が溶けやすくなる

③長時間経つと歯磨きをしても落ちない汚れが蓄積。

また、

細菌の塊であるバイオフィルムという膜が歯につき更にお口の中が 酸性になる

というようにお口の中がどんどん虫歯菌が増えてしまう状態になってしまいます…。

そこで虫歯になりにくくしてくれる味方となるのが唾液です。

唾液には酸を中和してくれる効果(再石灰化)があり、お口の中を調整してくれているんです! 〈虫歯になりにくい食生活〉

でも甘いものは食べたいし、仕事で昼間は歯磨きは難しい!という方もいらっしゃるかと思います。

甘い食べ物や飲み物は食べてはいけないというわけではありません。

食べる回数や頻度を少し注意していただくだけでも虫歯予防に繋がっていきます! お口の中

食べる→酸性になる→唾液が出て酸を中和

→丁度よい状態に戻る→食べる→酸性になる…というようにサイクルがあります。

この時に酸性になる時間が多い・長いと虫歯進行のリスクが高くなっていきます。

サイクルを止めるには…

①朝昼晩のバランスの良い回数での食事

②間食や甘い飲み物は回数を減らす。ベストは朝昼晩ご飯時に一緒に取る

③お食事後は歯磨きをして酸性になる時間を短くする食事でも甘い飲み物でもダラダラ食べたり飲んだりしているとどん

どん虫歯菌の思うツボになってしまいます…。

もし喉がかわいた時にコーヒーなどをよく飲むようでしたらその時はお水やお茶にして、お昼ご飯と一緒にコーヒーを飲む…というよ うにしていただくとストレスも少なく、 虫歯予防としても取り入れやすいかと思います。

お子様のおやつなども回数やタイミングが重要になってきますね!〈その他の予防法〉

①歯医者さんで汚れやバイオフィルムのお掃除

②フッ素の入った歯磨き粉を使用

③お子様の場合フッ素塗布

④定期検診で虫歯の有無のチェック毎日のお食事やケアはもちろん大事ですが、

難しい部分は是非一度ご来院いただきお手伝いさせてくださいね☆ -

デンタルフロスについて

こんにちは。

川崎市多摩区の生田駅前歯科・矯正歯科 歯科助手の佐々木です。皆さま、普段からお口のケアはできていますか?

虫歯になりやすい特徴として、・奥歯の噛み合わせの部分

・歯と歯の隙間

・歯と歯茎の隙間こちらのケアができていない事があります。

歯ブラシでは完全に歯の汚れを取り除く事はできなく、フロスや歯間ブラシを活用する事が大切です。

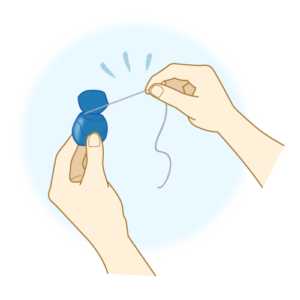

本日はフロスの重要性や使用方法についてお話したいと思います。【デンタルフロスとは??】

絹糸や合成繊維などの繊維を用いた歯間の歯垢や食べカスなどをか

き出す為の細い糸の事です。

歯と歯の間の汚れをそのままにしておくと虫歯や歯周病のリスクが高くなります。

歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れまで取れない事はご存知ですか?

歯ブラシで歯の見えてる表面の汚れは落とせても、歯と歯の間の汚れはまで取る事は難しいです。

実は歯ブラシだけでのプラーク除去率は6割程だそうです。

しかし、歯ブラシの後にデンタルフロスを使用するとプラーク除去率は8割から9割にまで上がります。

デンタルフロスを使う事によって、歯と歯の間に直接糸を通すので

磨き残しが減り歯を清潔に保つことができ、 使用後は汚れが取れてスッキリします。 【当院でクリーニングを行い、一緒にデンタルフロスの使用方法を練

習しましょう!】 それでは当院で販売している「フロアフロス」をご紹介します。

こちら50m、250mの2種類になります。〈ポイント〉

・歯茎に優しく歯周病予防になる。

・縁下に入れても痛くない。

・384本の糸が汚れを優しく絡め取る。

・繊維の国イタリア、ミラノ産。

・デンタルフロス研究第一人者がおすすめする商品。フロアフロスは、384本の繊維がフワッと広がり歯肉を傷つけ

ることなく、

歯周病予防に重要な歯肉縁下のプラークを除去します。 次に「ルシェロフロス」をご紹介します。

こちらは30mになります。

〈ポイント〉

・ミントワックスが付いており、

ミントの香りでスッキリした使用感。

・滑りが良く歯肉を傷つけない。当院価格↓↓

フロアフロス50m

フロアフロス50m¥660

︎

ルシェロフロス30m

ルシェロフロス30m¥330

どちらもコンパクトなので、ポーチに入れて持ち運びがしやすいで

す。

コンパクトなのにフロアフロスが50m、ルシェロフロスが30mという点も魅力です。

好きな長さに切れるのでコストパフォーマンス抜群ですね!

また当院の衛生士も使用しており、衛生士おすすめのフロスとなります。

デンタルフロスの使い方が分からない方はお気軽にスタッフまでお声がけください。 生田駅前歯科・矯正歯科 佐々木

スタッフブログ